10月もすでに下旬に差し掛かりましたが、特に今年度は月曜日の巡りが悪く、やっと2回目の講義でした。

様々な技術革新が積み重なり、タンパク質の構造を解析する研究法は数多く存在しています。一つの手法にこだわらず、様々な手法を組み合わせることで、より詳しくタンパク質の構造機能相関を知ることが出来るようになりました。ここでは名前だけを紹介しますが、X線結晶構造解析、X線小角散乱(SAXS)、 X線自由電子レーザー(XFEL) 、 核磁気共鳴法(NMR) 、 極低温高分解能電子顕微鏡(Cryo-EM) 、高速原子間力顕微鏡(高速AFM)などです。時間が限られていることもあり、講義では「オレの構造生物学」と称し、結晶構造解析に加え、共同研究を通じてなじみのある解析手法をピックアップし、その解析手法の特徴を紹介しました。

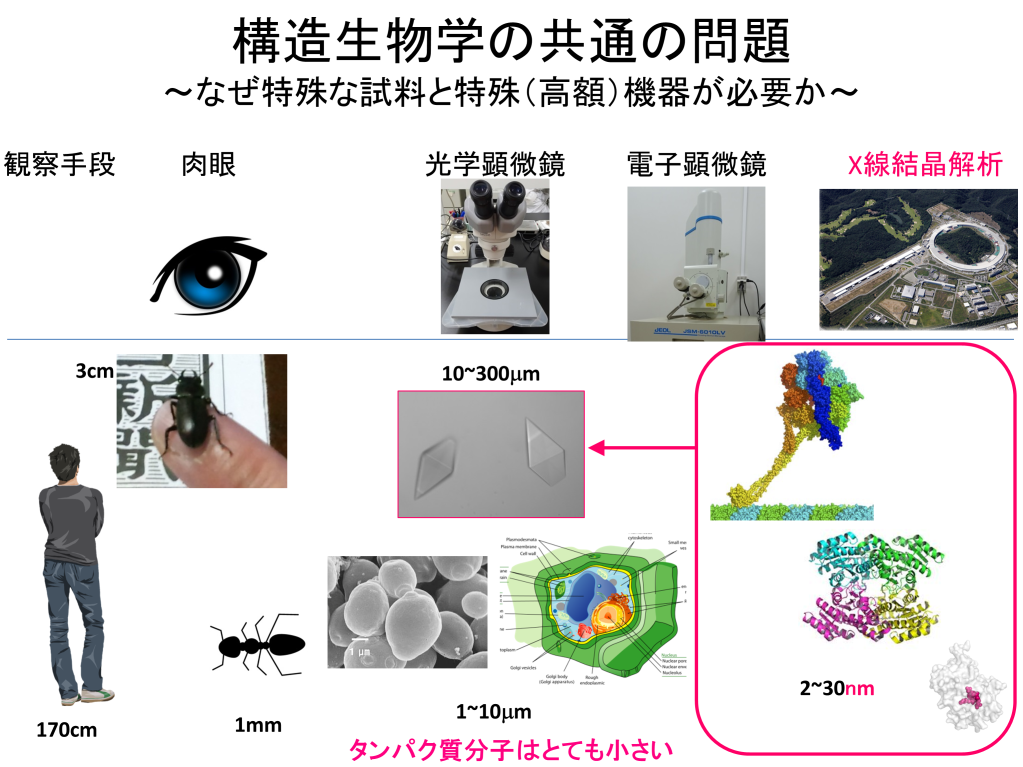

なお、タンパク質の構造を解析するこれらの実験手法には共通の悩みがあります。それは…

いずれも特殊な高額機器が必要となることです。タンパク質分子はとても小さく、たいていナノスケールです。そんな小さな分子の詳細を観測しようとすると、特殊高額装置が欠かせません。X線を使った解析分野では、多くの場合、日本では播磨やつくばにあるシンクロトロン放射光実験施設を訪ねて実験を実施させていただきます。ちょうど今週末、つくばの実験施設を訪問する予定です。前回の台風の影響で中央線の特急が運休中ですが、実験施設に行かなければデータが取れないので、少々の困難は気にせず、気長な出張に望む予定です。

コメントを投稿するにはログインしてください。